长城网·冀云客户端记者 刘梦妍 筵怡 康紫祎 李全

八十多年前的抗日战场上,有这样一支部队,全部由来自同一个县的青壮年组成,他们就是赫赫有名的“平山团”。前不久,记者走进河北省平山县西洪子店村,平山团诞生地纪念碑在村广场静静矗立。这里,正是平山团当年出发的地方。

平山团诞生地纪念碑。长城网·冀云客户端记者 康紫祎 摄

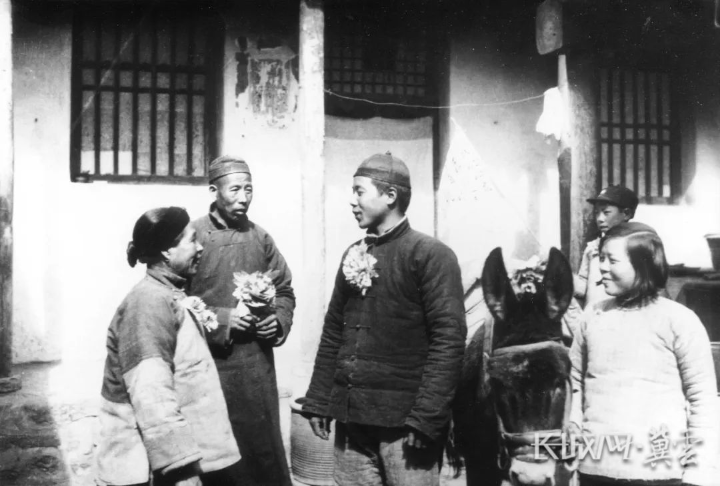

1942年2月,晋察冀军区摄影记者沙飞在平山县南庄村的一个农家院里,拍摄到平山子弟踊跃参军的场面。虽然现在照片中的农家院已经不在了,但这组名为《父母叫儿打东洋,妻子送郎上战场》的照片,始终是中国抗日摄影史上的经典。而这支由平山青壮年组成的队伍,创造了中国征兵史上的一个奇迹。

晋察冀画报摄影记者沙飞拍摄的《父母叫儿打东洋,妻子送郎上战场》。资料图

1937年秋,全面抗战的烽火蔓延至河北,八路军120师359旅的一支扩兵队伍来到平山县洪子店村,动员青年参军。没想到,原本需要逐户发动的征兵工作,变成了青年们踊跃报名的热烈场景。在短短33天内,平山县迅速集结了1700多名农家子弟,毅然奔赴抗日战场,其中共产党员200多名,占全县党员总数的三分之一。

当时在华北前线,平均每20名八路军战士中就有一名平山兵,平山团队伍里“父子兵”“兄弟连”“亲戚排”随处可见,他们血脉相连、筋骨相依。“平山团以村为单位加入队伍,点名时也都以村名、地名来称呼,如霍宾台排、猫石排等。”平山县作协副主席齐彦文介绍。

1937年11月,平山团告别家乡开赴山西前线,1500人被正式编入八路军120师718团。在战场上,他们发扬“猛打、猛冲、猛追”的“三猛精神”,让日军为之胆寒。

平山团的战士(左一为政委左齐)。资料图

今年69岁的白文英是平山县曹家庄村村民,他的大伯白润雪曾是平山团的一名重机枪手,“当时子弹打完了,他就跟鬼子拼刺刀。眼瞅着日军的坦克来了,他扛起炸药包冲过去炸坦克,奋勇杀敌。”

“平山团打仗很讲究战术,仗打得很巧妙。”河北师范大学中共党史党建研究院教授张同乐介绍说,“在攻打山西省岢岚县时,日军守在城里,而水源地在城外。平山团就蹲在城外,专打日军水桶,气得日本兵蹲到地下就哭。日军没水喝,只好主动撤兵。”

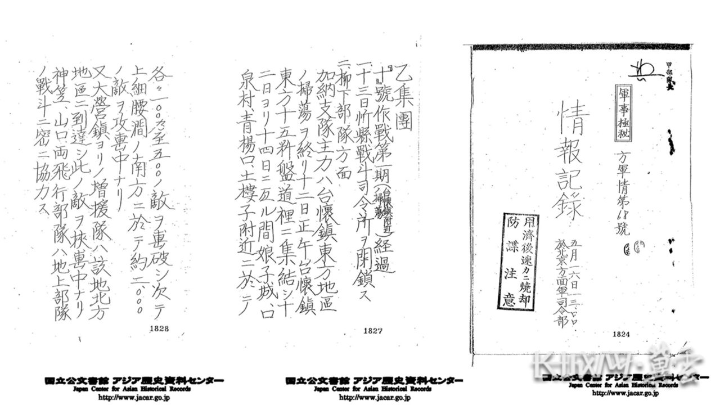

张同乐一直参与平山团的历史研究,他们团队最新发现了日军档案资料中一封提及平山团的电报,“一位曾经和平山团作战的日本将领给作战人员发电报,提醒他们平山团战斗力很强。”

日军档案中关于平山团的电报。资料图

在频繁作战中,平山团越战越勇、越战越强,成为359旅的主力团。1939年5月,日军调动5000多人“扫荡”五台山,平山团奉命驰援神堂堡,将日军逼入上、下细腰涧险地,他们与717团联合经过五天五夜的激战,歼灭日军1000多人。

“一次歼敌1000多人,这在当时的战斗中很少见。”张同乐说,战斗结束后,聂荣臻司令员嘉奖平山团,称赞他们是“太行山上铁的子弟兵”,“子弟兵”的称号也由此而来。

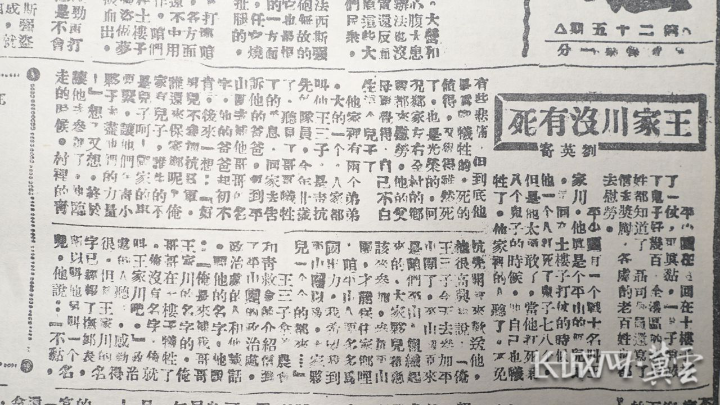

上、下细腰涧战斗粉碎了日军“扫荡”计划,平山团也付出牺牲300多人的代价。团里有一位名叫王家川的烈士,战斗中消灭了8名日军,自己不幸光荣牺牲。王家川的弟弟王三子得知哥哥牺牲消息后,从平山赶到在山西的718团驻地,要求还用“王家川”这个名字参军。

“王三子说,我就叫王家川,将来如果我牺牲了,家里还有个弟弟,他顶替我的时候仍然叫王家川。‘王家川’不能死,平山团的旗帜不能倒。”说起这段历史,齐彦文依然动容。

1939年5月30日,晋察冀《抗敌报》刊登了一篇新闻通讯《王家川没有死》,讲述的就是平山团的英勇事迹。据统计,平山县在八年抗战中先后有12000多人参军,一个个英雄从这座小县走出,奔赴民族解放的战场。平山团的故事被代代相传,激励着无数平山儿女。

1939年5月30日,《抗敌报》刊登通讯《王家川没有死》。长城网·冀云客户端记者 李全 摄

如今的平山团几经改编,其中一部现为新疆军区某团,另有部分部队20世纪70年代前集体转业,现为新疆生产建设兵团第一师等单位。虽然队伍中早已没有了平山人,但平山团的后辈们继续守卫着祖国的西部边疆,履行着保家卫国的神圣使命。